2024.05.29 エンジニアズコラム LED 仕組み 歴史

第7回 LEDが光る仕組みについて

はじめに

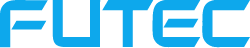

ヒューテックでは、シートの表面を検査する装置を開発・製造・販売しており、その装置はカメラや光源、信号処理盤などで構成されています。

構成部品の一つである光源は、以前は蛍光灯やハロゲンなどを使用していましたが、近年ではLEDが用いられることが多くなっています。今回は、そんなLEDが光る仕組みについてご説明します。

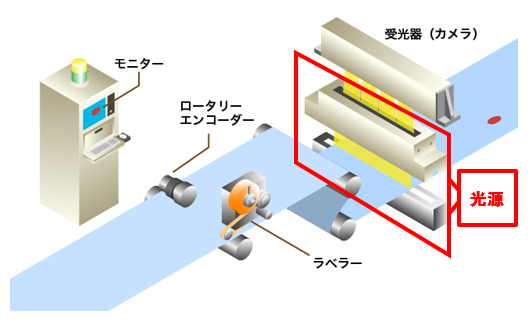

LEDの歴史

LEDは「発光ダイオード」と呼ばれる半導体素子の一種で、その歴史は、今から100年以上前の1907年にイギリスのラウンドが炭化ケイ素(SiC)に電圧を印加して発光することを確認したのが起源とされています。1927年に旧ソ連のロセフが世界初のLEDを発表し、実用化に至るまではさらに30年以上かかり1962年にアメリカのニック・ホロニアックにより赤色LEDが開発されました。その後、黄緑、黄色、橙色、青色、緑色のLEDが誕生しました。そして白色LEDは、青色LEDにより黄色蛍光体を光らせる方法や、光の三原色である赤色・緑色・青色LEDを組み合わせる方法などで実現され、液晶モニターのバックライトなど様々な用途に展開されていきました。

LEDが光る仕組み

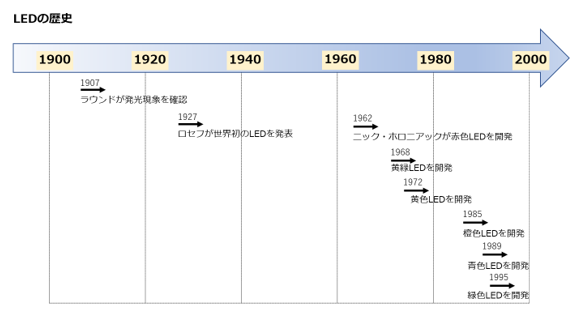

LEDの構造を図1に示します。LEDにはアノードおよびカソードと呼ばれる電圧を加えるための2本の足があり、その足からボンディングワイヤーを通って内部にある発光素子に電流が供給され電圧が印加されることで発光します。

発光素子にはホール(正孔)※注1 および電子が存在する領域があり、その領域にプラスとマイナスの電圧が加わるとホールと電子はそれぞれ引き寄せられるように移動します。電子はホールよりもエネルギーが高く、引き寄せられたホールと電子が結合したとき、そのエネルギー差が光になって放出されます。これが LEDが光る仕組みになります。(図2)

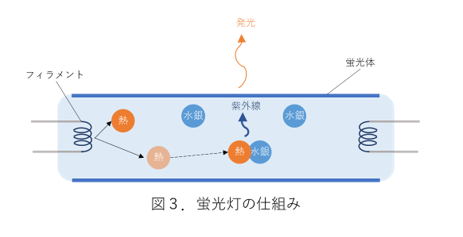

対してLEDが普及する前に照明として使用された蛍光灯は、両端にあるフィラメントに電流が流れ加熱されると熱電子(高温の金属などから放出された電子)を放出し、蛍光灯の内部に充填されている水銀と衝突することで紫外線を発生します。この紫外線が蛍光灯の内側に塗布されている蛍光体にあたり、可視光に変換されることで発光します。(図3)

このようにLEDと蛍光灯では光る仕組みが異なります。LEDは、電気を直接光に変換するため、電気を熱に変換して発光する蛍光灯に比べて熱によるダメージを受けづらく寿命が長い、また光への変換効率も高く省エネ、高出力といった特徴があります。

最後に

検査装置で使用する光源は、長らく蛍光灯が用いられていました。しかし、光源は消耗品であるため、現在では長寿命で省エネかつ高出力なLEDに置き換わっています。 LEDへの置き換えにより、交換回数の低減、高出力で高精度な検査が可能になりました。

ヒューテックではLEDをはじめとする、検査装置における要素技術の開発に日々努めています。シート表面の外観検査に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

(※注1)

半導体の材料であるシリコン等では、その周りに決まった数の負に帯電した電子が存在しています。仮にそこから電子が一つ無くなってしまうと、電子がいないので、その部分は正に帯電していると考えることができます。この正に帯電した部分をホールもしくは正孔と呼びます。

参考文献

常深 信彦 著、『発光ダイオードが一番わかる』 技術評論社、(2010)

安藤 幸司 著、『LED発光ダイオードのしくみ』 オーム社、(2010)