2025.07.09 エンジニアズコラム 絞り カメラ

第11回 絞りのはたらき

はじめに

検査装置に欠かせないものとして、レンズがあります。皆さんもスマートフォンやデジタルカメラでレンズを使う機会がたくさんあると思いますが、レンズの機能についてどのくらいご存じでしょうか。

カメラのレンズでは通常「ピント」と「絞り」を調節することができます。ズームレンズの場合はズームリングで「画角(写る範囲)」を調整することもできます。

「ピント」と「画角」はどのようなものかなんとなくイメージできると思いますが、「絞り」はどのような役割をしているのでしょうか?

今回はこの「絞り」の役割について説明していきたいと思います。

絞りとは

絞りの最も基本的な役割は写真の明るさを調整する(レンズが取り込む光の量を調整する)ことです。絞りはレンズの内部に組み込まれており、図1のようにレンズをのぞき込むと見ることができます。これが開閉することで取り込む光の量を調整しています。人の目の瞳孔のようなものをイメージすれば分かりやすいかと思います。

図1.絞りの外観

それでは、絞りがどのように明るさを調整しているのか詳しく見ていきましょう。

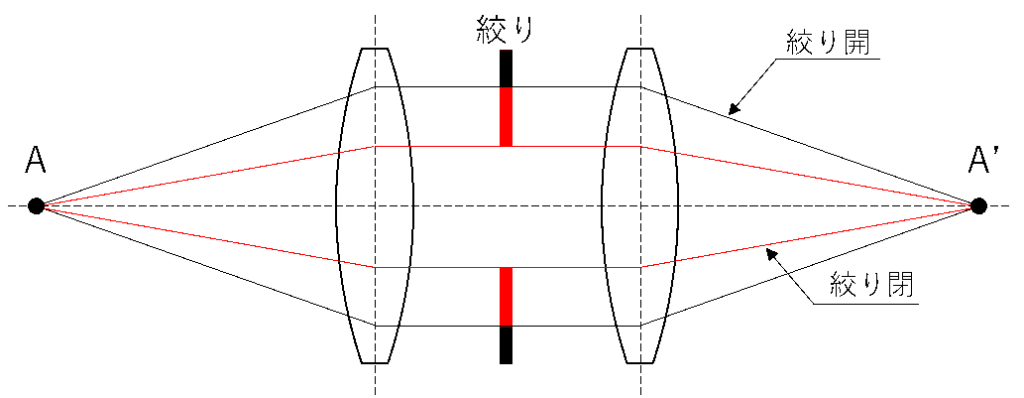

図2は簡単な構成のレンズを横から見た模式図です。このレンズでは点Aから出た光が点A’で結像(集光)しています。絞りが開いているとき、このレンズは点Aから出た光のうち黒の実線で示される範囲の光を取り込むことができます。この状態から絞りを少し閉じると取り込める光は赤の実線で示した範囲に狭まっていることが分かります。このように光の通り道を広げたり狭めたりすることで、絞りは取り込む光の量を調整しています。

図2.絞りによる明るさの調整

F値について

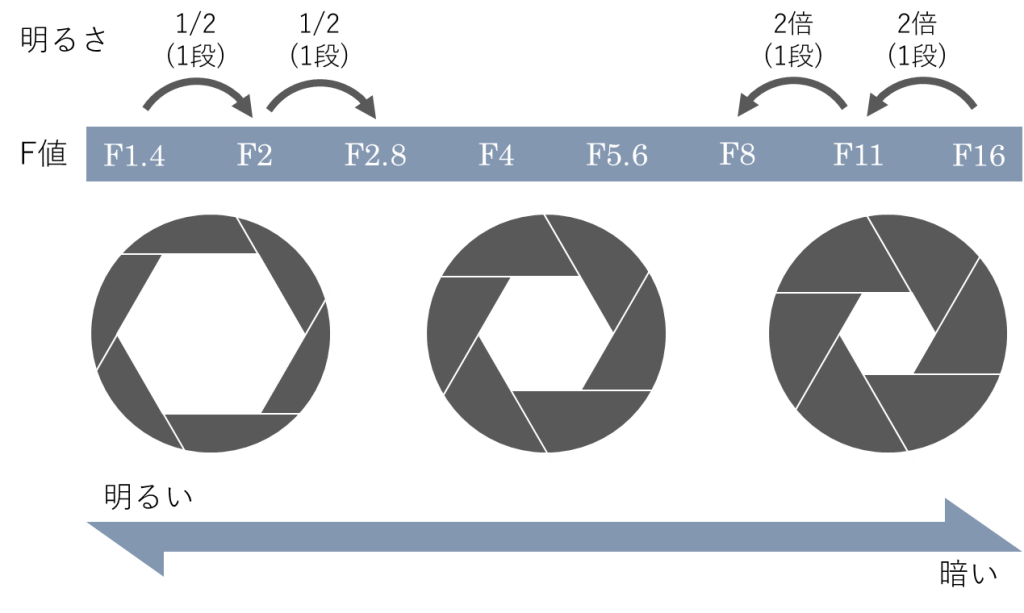

絞りがどれくらい開いているのかは一般的に「F値」であらわされます。F値の計算は図3に示される式で求められます。仮にこのレンズの焦点距離(レンズに入射した平行光が集光するまでの距離)が50mm、有効口径が50mmの場合、F値は1.0となります。ここから絞りを閉じて有効口径を25mmに狭めるとF値は2.0となります。

ここで重要なのは絞りを閉じるほどF値は大きくなるということです。

図3.F値の計算

図4には一般的によく使用されるF値と明るさの関係を示しています。「F1.4、F2.0、F2.8 …」という刻みはそれぞれ隣り合う値から明るさが1/2(2倍)になるF値となっています。絞りで明るさを1/2にすることを「絞りを1段絞る」、2倍にすることを「絞りを1段開ける」と表現することが多いです。

図4.F値について

F値を同じにすれば違うレンズに交換しても撮れる写真の明るさは同じになります。少し理解しにくい数値ですが意味を理解できれば明るさの基準として大変役に立ちます。

絞りで取り込む光の量を調節できることは分かりました。しかしカメラにはシャッター速度やISO感度など他にも写真の明るさを調整する方法があります。

それならわざわざ絞りなんて使わなくてもいいと思うかもしれません。そこで、次は絞りにしかできない役割について説明していきます。

ボケについて

写真には「ボケ」という表現があります。ピントが合っていない場所の画像がぼやける現象で、「ピンボケ」と言った方が分かりやすいかもしれません。ボケによってピントの合った被写体が強調されたり、写真全体が柔らく見えたりする効果が生まれます。絞りはこのボケの具合を調整する役割を持っています。

先ほどの図にセンサーを置いてみましょう(図5)。点Aはセンサーより後ろの点A’に結像しているため、センサー上ではピントがずれて写ります。センサー部を拡大してみてみると、絞りを開けている時(黒実線)に比べて、絞りを閉じている時(赤実線)の方が点Aから出た光が狭くセンサーに投影されており、ボケ量が小さくなっていることが分かります。

図5.絞りの開度によるボケ量の違い

これを実際の写真で見てみましょう。図6の2枚の写真はどちらも手前のススキにピントが合っていますが、遠景の写り方が大きく異なります。Aは絞りF2.8で撮影、Bは絞りF8.0で撮影しています。絞りを絞るとボケの量が小さくなり、よりくっきりした写真になっていることが分かります。

図6.異なるF値で撮った写真の比較

最後に

今回は明るさとボケ量に注目して絞りの機能を解説しました。特に、ボケ量を調節すると写真の写りが大きく変わることが分かったと思います。最近はスマートフォンで写真を撮る人がほとんどになり、レンズについて意識する人は少なくなってきているように感じます。本コラムでレンズに興味が湧いた方は、是非、奥深いレンズの世界を楽しみながらカメラで写真を撮ってみてください。

参考文献

1.牛山善太、『シッカリ学べる!「光学設計」の基礎知識』、日刊工業新聞社